© Katze Greeven (l.) & Todor Joe Musev (r.)

Agentur für was im Raum steht

Agentur für was im Raum steht© Katze Greeven & Todor Joe Musev

portrait_katze und todor

portrait_katze und todor

© Katze Greeven & Todor Joe Musev

© Katze Greeven & Todor Joe Musev

© Katze Greeven & Todor Joe Musev

© Katze Greeven & Todor Joe Musev

Ein Interview mit Todor Joe Musev & Katze Greeven

im c/o-Magazin 03/2025

Für sechs Monate leben und arbeiten Todor Joe Musev und Katze Greeven als Stipendiat*innen des neuen Residenzprogramms übenübenüben3 auf dem Maria-Lenssen-Areal in Mönchengladbach-Rheydt und laden mit ihren partizipativen Kunst-Projekten zum Mitmachen ein. Für die aktuelle Ausgabe des c/o-Magazins haben sie von ihren bisherigen Erlebnissen und Eindrücken erzählt:

Sarah Cüppers (Kulturbüro): Seit April seid ihr nun in Rheydt. Wie ist euer Eindruck bisher? Habt ihr euch schon eingelebt?

Katze Greeven: Für mich fühlt es sich an, als wären wir schon viel länger als zwei Monate hier. Es ist schön zu merken, dass wir uns immer mehr Flächen im Stadtraum erschließen, blinde Flecken verschwinden und die Orientierung im Stadtteil wächst. Daran merke ich, dass ich schon sehr angekommen bin. Ich komme selbst vom Niederrhein, daher kenne die Mentalität der Menschen hier, die sehr eigen aber auch sehr humorvoll ist.

Todor Joe Musev: Ich fühle mich auch schon sehr angekommen. Ich habe zuletzt in Berlin und Halle gelebt und bin von dort ein anderes Stadtbild gewohnt. Hier bin ich viel mit dem Fahrrad unterwegs, weil es mir dabei hilft, die Stadt schnell zu erschließen. Gestern bin ich einmal um ganz Mönchengladbach herumgefahren und war überrascht, wie schnell das geht. Ich war auf der Suche nach einem Fußballplatz. Leider habe ich noch keinen gefunden, wo ich mit jemandem zusammenspielen konnte – was mich gewundert hat, da Mönchengladbach doch eine Fußballstadt ist.

SC: Habt ihr denn in eurer Zeit hier schon einen Lieblingsort in Rheydt gefunden? Oder einen Ort, an dem ihr aktuell häufig seid?

KG: Der Raum fürs Viertel der Stadtteilkoordination Rheydt ist auf jeden Fall ein Ort, an dem wir schon mehrfach waren. Es hat sich eine kleine Routine entwickelt, dass wir immer dienstagsabends vorbeikommen und mit den Leuten von der Stadtteilkoordination quatschen. Durch solche Routinen entwickelt sich ein gewisses Gefühl von Zuhause. Es ist total schön, dass wir mit der Stadtteilkoordination so einen regen Austausch haben und jedes Mal neue Informationen und neue Anreize bekommen, um hier im Stadtteil was zu machen.

TJM: Aber auch das Café Futur von Uli Wartelar ist ein cooler Spot, an dem wir immer wieder vorbeikommen und der immer gut besucht ist. Das sind die zwei Orte hier auf der Hauptstraße, die einem ein richtiges Nachbarschaftsgefühl geben.

SC: Ihr habt euch für das Programm übenübenüben3 einzeln beworben und wohnt und arbeitet nun zusammen. Wie gestaltet sich eure Zusammenarbeit? Habt ihr eine bestimmte Rollenverteilung entwickelt?

TJM: Das war natürlich super aufregend für uns. Wahrscheinlich haben wir beide erstmal die Daumen gedrückt, dass wir uns gut verstehen. Der Schlüssel für uns war von vornherein eine gute Kommunikation. Das fängt an bei der Frage, wer in welches Zimmer einzieht. Wir sind auch schon zusammen hierhergefahren. Der Umzug war sozusagen unsere erste gemeinsame Aktion.

Dann haben wir recht früh das Format eines täglichen Check-Ins etabliert. Wir kommen jeden Morgen zusammen und erzählen erstmal wie es uns gerade geht. Bezogen auf unsere Zusammenarbeit war dann die Gründung unserer Agentur der nächste Schritt.

KG: Wir haben uns viel Zeit genommen, um beispielsweise Spaziergänge durch die Stadt zu machen. Wir sind gemeinsam auf die Suche nach neuen Orten gegangen und haben dabei viel geredet – über neue Ideen zum Beispiel. Das machen wir besonders oft draußen im Garten.

Eine Rollenverteilung kristallisiert sich grade noch heraus. Todors Stärke sehe ich einerseits im gestalterischen Bereich. Außerdem ist seine Perspektive als Filmschaffender geprägt durch die Arbeit mit Narrativen und er arbeitet gern mit fantastischen Elementen. Ich bringe meine Erfahrung mit der Arbeit in Kollektiven ein und habe einen performativen Blick auf Themen und oft einen Fokus auf Prozesshaftigkeit. Wir teilen aber auch Einiges: zum Beispiel eine humorbejahende, befragende Haltung an unsere Arbeit. Unter dem Dach unserer gegründeten Agentur ist es uns möglich, diesen gemeinsamen Rahmen als Spielfläche zu nutzen.

TJM: Als Team haben wir grade einen guten Flow gefunden für das gemeinsame Konzipieren von Arbeiten. Dieser Anspruch, eine komplett eigene Arbeit alleine zu erstellen, der ist eigentlich nicht da.

SC: Durch diesen Rahmen der Agentur-Gründung habt ihr es geschafft eure Beziehung als Kolleg*innen zu vertiefen. Das finde ich ganz spannend. Würdet ihr einmal kurz erläutern was es mit dem Agenturprojekt auf sich hat?

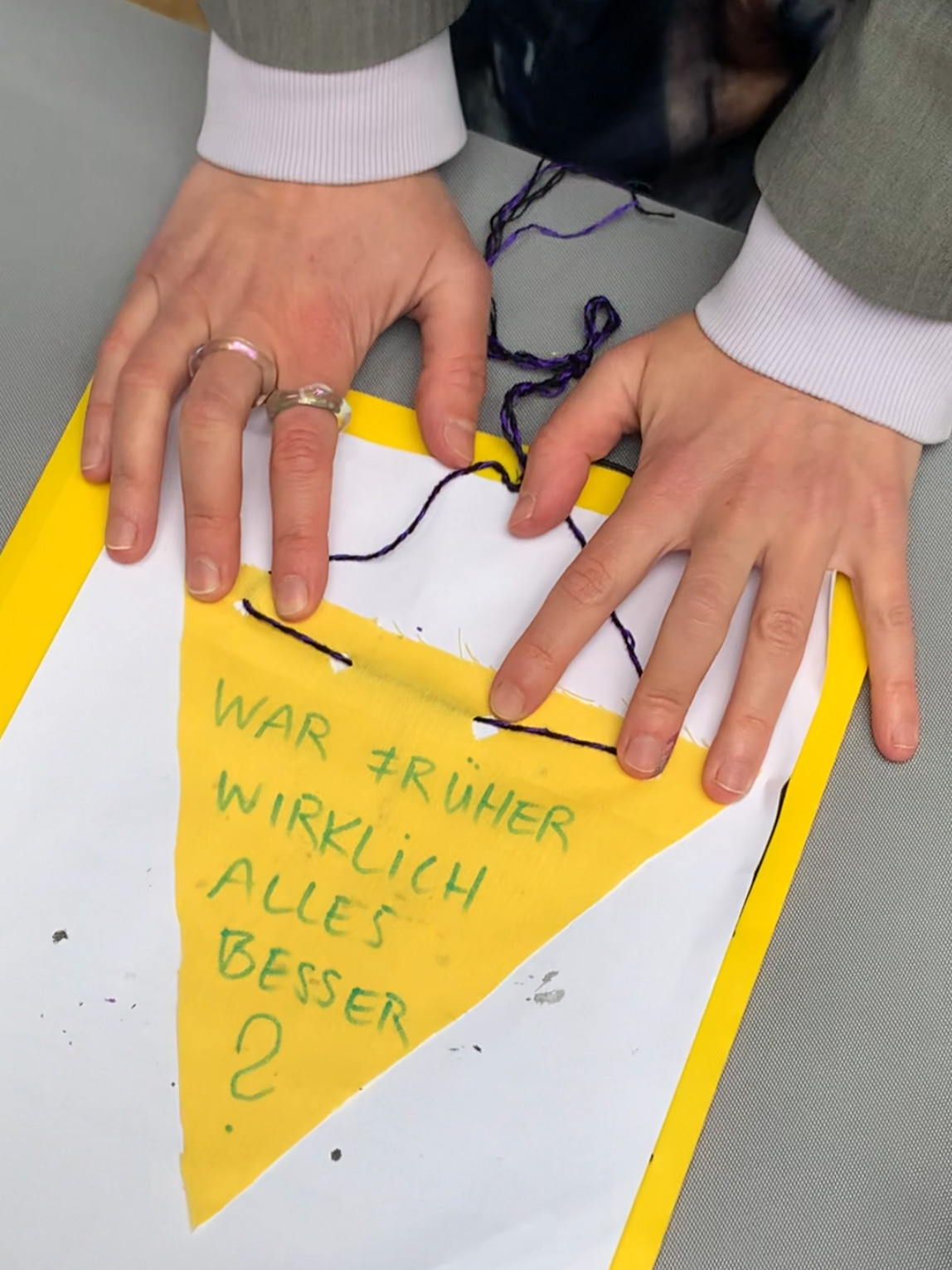

KG: Die „Agentur für was im Raum steht“ hat sich mit unserer ersten Aktion hier im Stadtraum auf dem Rheydter Flohmarkt gegründet. Das war unser erster Auftritt in der Öffentlichkeit. Wir haben im Vorfeld überlegt wie wir auf diesem Flohmarkt auftreten wollen und was eigentlich unser Thema sein soll.

Wir haben uns entschieden, dass wir Fragen sammeln wollen, aber auch das Thema Trödeln aufgreifen möchten. Dann haben wir Objekte aus dem Stadtraum 3D-gescannt und es gab dann ein digitales Stöber-Erlebnis.

Erst kam die Idee, einen fiktiven Verein zu gründen, um den sozialen Aspekt in den Vordergrund zu stellen. Dann fanden wir es aber spannend als Agentur, die einen eher geschäftlichen und seriöseren Anschein macht, in eine vermittelnde Rolle zu schlüpfen. Dementsprechend haben wir uns dann auch gekleidet und sind mit den Menschen auf dem Flohmarkt in Kontakt getreten.

TJM: Bei dem Titel „Agentur für was im Raum steht“ ging es um die Frage, was steht denn hier in Rheydt im Raum? Was sind die Themen der Stadt und der Menschen? Das zu verstehen war für uns erstmal die Aufgabe, als wir uns im Viertel einlebten. Bei der Trödelmarkt-Aktion haben wir diese Themen ein bisschen kennenlernen können. Was sind eigentlich die Befindlichkeiten, die Ängste oder auch die Freuden der Leute hier?

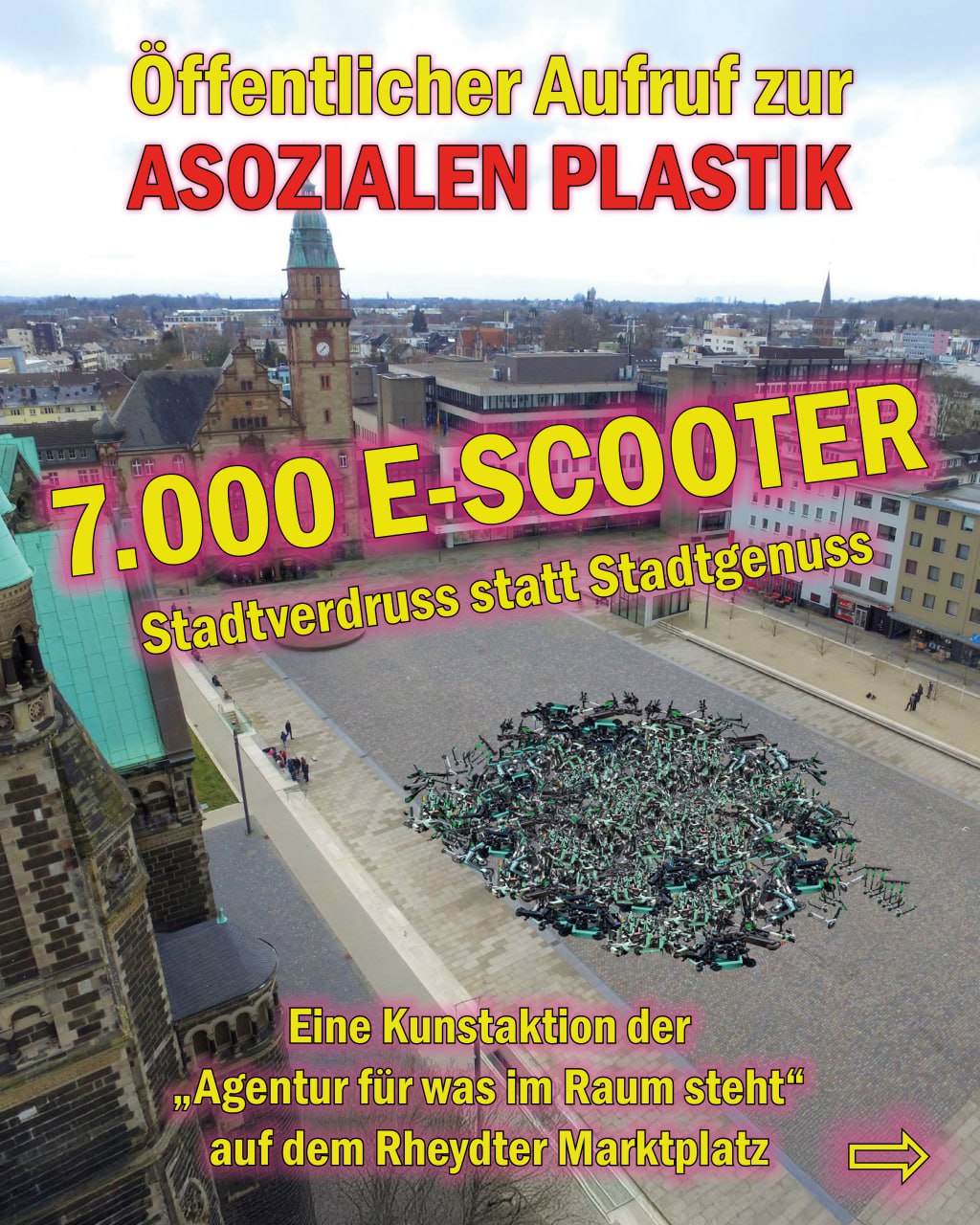

Dieser Agenturname, gibt uns durch seine offene Formulierung den Freiraum unsere Arbeit auf unterschiedliche Weisen zu gestalten. Im Raum können Fragen stehen, aber zum Beispiel auch Leerstände, E-Roller oder Eiscafés.

SC: Jetzt ist auch das Schlagwort „Partizipation“ gefallen. Zu dem Stipendium gehört ein begleitendes Mentoring, das vor allem im Bereich partizipative Kunst unterstützt. Was hat sich bisher an eurem Verständnis von Partizipation und Teilhabe verändert?

KG: Da ich eher aus dem darstellenden Bereich komme, bin ich mit einer sehr weiten Definition von Partizipation hergekommen, die ich vor allem aus Theaterräumen kenne. Da fängt Partizipation schon an, wenn Menschen aus dem Publikum während eines Stücks aktiviert werden. Aber es geht auch bis hin zu Stückentwicklungen mit Laien oder Alltagsexpert*innen aus spezifischen Feldern. Dieses Verständnis hat sich bei mir stark aufgefächert, da es so viele Dimensionen von Teilhabe und Partizipation gibt. Man muss mutig sein, Menschen in die eigenen künstlerischen Prozesse einzubinden und ihre Interessen und Themen schon frühzeitig in die Konzeption einfließen zu lassen.

Ich stecke da gerade selbst noch in dem Prozess des Übens, Herausfindens und Annäherns und das schätze ich an dem Stipendium, insbesondere an dem Mentoring, sehr.

TJM: Ich komme aus einer ganz anderen Richtung. Für mich war das eine interessante Erkenntnis, dass im Studium für Bildende Kunst der Fokus auf der Ausarbeitung eines eigenen Stils und der eigenen Arbeit lag. Ich habe dort das Bild von dem allein schaffenden Künstler vorgelebt bekommen. Die Frage, wie man mit den Menschen im Stadtraum etwas gemeinsam gestalten kann, die hat sich für mich im Studium nicht gestellt.

Für mich ist es spannend hier die Gelegenheit zu bekommen, mit Menschen zu arbeiten, die sonst wenig oder keinen Zugang zur Kunst haben, weil die Reaktionen ganz andere sind. Im Kunstkontext sind Gespräche oft sehr affirmativ oder sogar ein bisschen vorhersehbar, weil man weiß, die Leute haben denselben Sprachgebrauch. Hier passieren viel mehr Unvorhersehbarkeiten und das ist für das eigene Arbeiten total aufregend. Für uns als Künstler*innen ist es eine spannende Frage was Kunst, über eine reine Meinungsabfrage hinaus noch anstoßen kann. Was lässt sich daraus Neues schöpfen?

Wenn man eine Meinung erfragt, dann kommen manchmal Dinge, die schon sehr oft gedacht wurden und in den Köpfen schon sehr fixiert sind. Wir wollen durch unsere Arbeit Räume zu schaffen, in denen die Leute herausgefordert werden, altes Denken zu hinterfragen, um Neues schaffen können – etwas, das sie vielleicht selbst nicht erwarten.